所謂經典不是一個人可以投票出來的。經典是不同族群、不同階級、不同性別的人都在閱讀,但都會覺得有所得,也就是每個人都承認看過他那本書的時候,就慢慢經典化了。事實上我常跟我的學生講,你們讀台灣文學史就常到誠品書店看看,為什麼白先勇的小說、余光中、楊牧或者洛夫、鄭愁予的詩和散文,這些在一九六○年代寫的作品,很多新書過了一週就得下架,可是他們為什麼可以持久永恆的坐在那個地方?因為它經得起時光的淘洗,我們讀了以後就會覺得,要了解當時六○年代的美感、感情是什麼,就得透過他們的小說、詩或著散文。他們能夠經得起時間的沖刷,如果時間是一條河流,他們終於還是擱淺在這個河床上,因為過重所以不可能被沖走,這種東西留下來就是經典。

所以經典都是比較一般性的,可是文學有文學的經典、歷史有歷史的經典、哲學有哲學的經典,都是不同的領域。作為一個老師,永遠都在這些經典中不斷地在重複歷史,這也就是今天我們要談的,為什麼它變成一個經典,它的意義在哪裡,它會告訴我們什麼叫做「典範」。譬如說我們談現代詩,現代詩都是呈現當時詩人在苦悶年代的內心世界,他們透過詩行,一行一行這樣呈現出來,我們讀他們詩的時候,即便你們都是八○年代以後或是九○年代以後才出生,你們剛好趕不上那個時代,但是透過詩你會覺得為什麼他們當時這麼鬱悶、苦痛,我們讀他們的詩大概可以感覺到,這種感覺是隔著世代、隔著時空傳達給你們的,這種東西就是一個典範,正是這些文學作品,留下了那個時代的心靈世界、或者是他們的精神世界。

我在我的文學史有提到,一九六○年代是台灣文學的黃金時期,因為在戒嚴時代思想沒有出口,精神很苦悶,竟然可以釀造出這麼好的作品,我們真不得不佩服這些作家。他們事實上一方面在抵抗權利的干涉,可是一方面又要釋放內心的感覺,因此我們讀起來就好像又把我們帶回那個苦悶的時代。每個時代都有一個心靈的框架,英文叫作Frame of mind,指這些詩人以不同的作品、不同的詩行來為他們定義他們的時代。不管我們稱為感覺、結構也好,或是情感世界也好,在那個框架中要在檢驗一個時代到底有多美好,大概都是從藝術作品、文學作品去理解。當然也可以看到當時都會生活是怎樣,雖然跟現在相較是非常的落伍,可是他們的心靈世界是超越的,超越那個時代的,是前進的,他們把那個時代最精確的感受傳達給我們。所以經典是不同世代、不同族群的人在讀的,如果說有人想要了解哪個世代,我就推薦一本小說、一首詩或是一本散文。

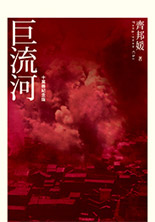

《家變》,這是一個年輕教授反抗他父親的一本小說。家庭本來就是最穩固的地方,但也是最冒險的地方。1972年出版當時也是台灣經濟開始要起飛的時候,年輕的一代要起來了,他已經看到這個社會的變化了。一本小說就是一個寓言,好像暗示著什麼事情要發生了,他可能寫的是大學教授的家庭,但你把他放在所有中產階級的家庭裡面去看,以前都是父親掌握權力,可是他告訴我們經濟權、知識權都落到年輕人手上了,造成家庭危機了,這是我非常難忘的一本小說。

《家變》,這是一個年輕教授反抗他父親的一本小說。家庭本來就是最穩固的地方,但也是最冒險的地方。1972年出版當時也是台灣經濟開始要起飛的時候,年輕的一代要起來了,他已經看到這個社會的變化了。一本小說就是一個寓言,好像暗示著什麼事情要發生了,他可能寫的是大學教授的家庭,但你把他放在所有中產階級的家庭裡面去看,以前都是父親掌握權力,可是他告訴我們經濟權、知識權都落到年輕人手上了,造成家庭危機了,這是我非常難忘的一本小說。